Arduinoに書き込まれたデータの吸い出し

この度、何が書き込まれているか分からないArduino-UNOが発見されたため、データを吸い出していこうと思います。

※残念ながらスケッチの形には戻りません

Arduinoの接続ポートの確認

もしくはwindowsの場合、デバイスマネージャーを開くことでも確認できます。

私の場合はCOM12でした。

avrdude.conf ファイルを探す

avrdudeコマンドというものを使用するため、avrdude.confファイルをArduinoのフォルダの中から探します

下記のフォルダに入っているらしいです(zipファイルからArduinoIDEを入れた人はここには無い)

C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\binavrdude.confファイルが見つからない場合はコマンドプロンプトを起動して、以下のコマンドでC:\ ドライブ全体から avrdude.conf を検索してください…(avrdude.exeがあってもavrdude.confがないと意味ないからね!)

dir /s /b C:\ | findstr /i "avrdude.conf"avrdude.confファイルの保存場所のアドレスは後で使用するのでメモしておいて下さい!

私の場合、

C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\etc\avrdude.conf

に保存されていました。

avrdudeコマンドを実行

コマンドプロンプトを起動して、avrdudeコマンドを実行してください。

私が使用したコマンドは以下になります。

avrdude -C "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr\etc\avrdude.conf" -p atmega328p -c arduino -P COM12 -b 115200 -U flash:r:"C:\temp\backup.hex":iコマンドの説明は別のサイトに載っているのが分かりやすいので貼っておきます

-C /path/to/avrdude.conf は avrdude.conf ファイルへのパスです(通常Arduino IDEのインストールフォルダにあります)。

-p atmega328p はArduino Unoのマイクロコントローラ(ATmega328P)を指定しています。

-c arduino はArduinoボードを指定しています。

-P /dev/ttyACM0 はArduinoが接続されているポートです。

-b 115200 はボーレートを指定しています(Arduino Unoのデフォルト)。

補足

avrdude.conf ファイルへのパスは先ほどメモしたものです。

-p atmega328p は使用しているArduinoのマイクロコントローラによって異なるので各自調べて下さい。

私の場合は -P /dev/ttyACM0ではなく-P COM12でポートを指定しています。

-U flash:r:"C:\temp\backup.hex":iはフラッシュメモリの内容を読み取り、Cドライブのtempというフォルダにbackup.hex というファイルをIntel HEXフォーマットで保存する指定です。指定するフォルダはtempでなくても良いです。(私はドキュメントフォルダとかデスクトップを指定して失敗したので注意)

実行結果

実行完了した時のコマンドプロンプトの画面です。

ファイルの中身はこんな感じになっていました。(画像では見切れているけど、まだまだ長い)

逆アセンブル

逆アセンブル結果(一部抜粋)です。

オンラインdisassemblerツールを使用しました。

参考サイト

Arduinoのマイコンから書き込んだスケッチやEEPROMデータを吸い出す | Program Resource

blenderで最初にやっておくと便利な設定

blender3.6です。初心者向け

カメラ視点でビュー操作

0キー(またはカメラのマーク)>Nキー(またはオプションの下付近にある<のマーク)>ビュー

からカメラをビューにへチェックを入れて下さい。

カメラ視点のままカメラごと普段のように移動することができます。

カメラ視点を解除するには0キーを押すか、カメラのマークを押してください。

マウス位置でズーム

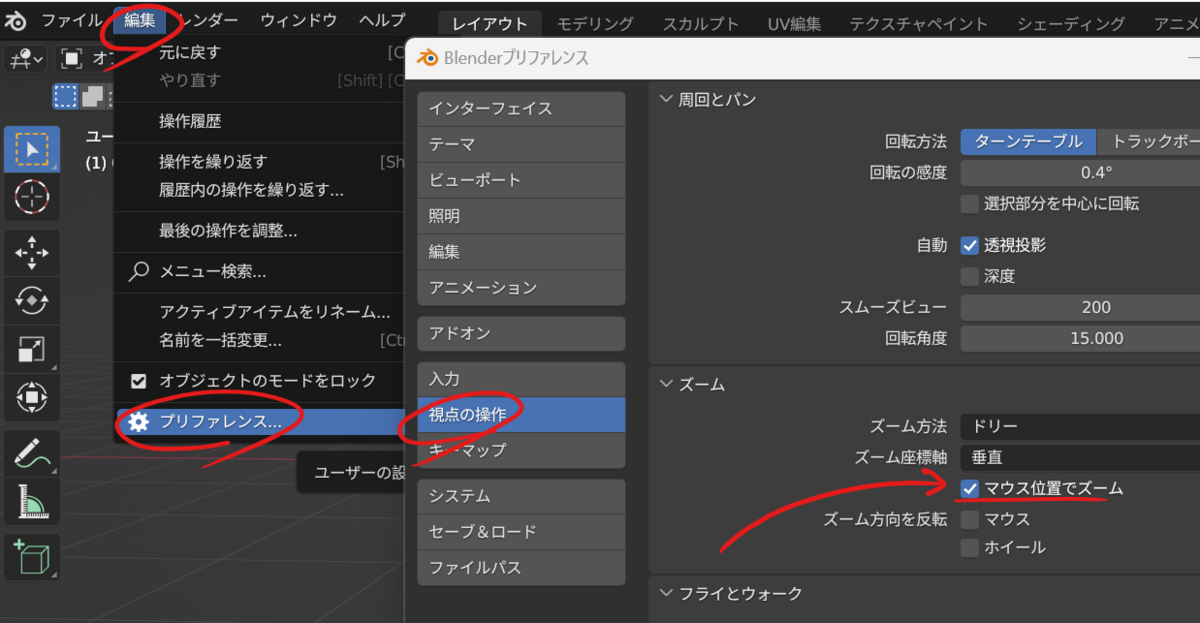

編集>プリファレンス>視点の操作>ズーム

からマウス位置でズームにチェックを入れて下さい。

マウス位置でズームが出来るようになります。

テンキーを模倣

編集>プリファレンス>入力>キーボード

からテンキーを模倣にチェックを入れてください。

ノートパソコンなどテンキーのないキーボードでもショートカットが使えるようになります。

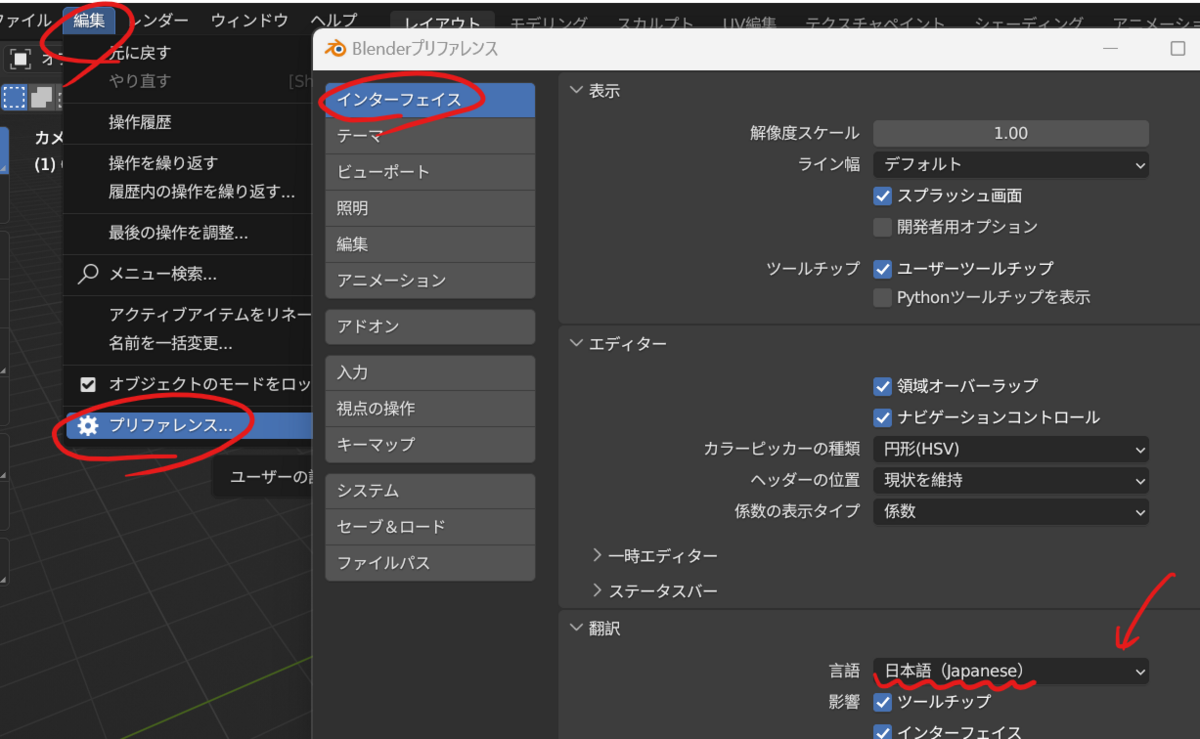

日本語に設定

編集>プリファレンス>インターフェース>翻訳

から日本語(Japanese)を選択

ただ、サイトや本によっては英語表記のままのものもあるので、好みに合わせてください。

おわり

以上です。ほかにもあれば追記していく予定です。

pipをインストール【ESP32を使いたい②】

pipの有無の確認からインストールまでを書いています。

前回のお話

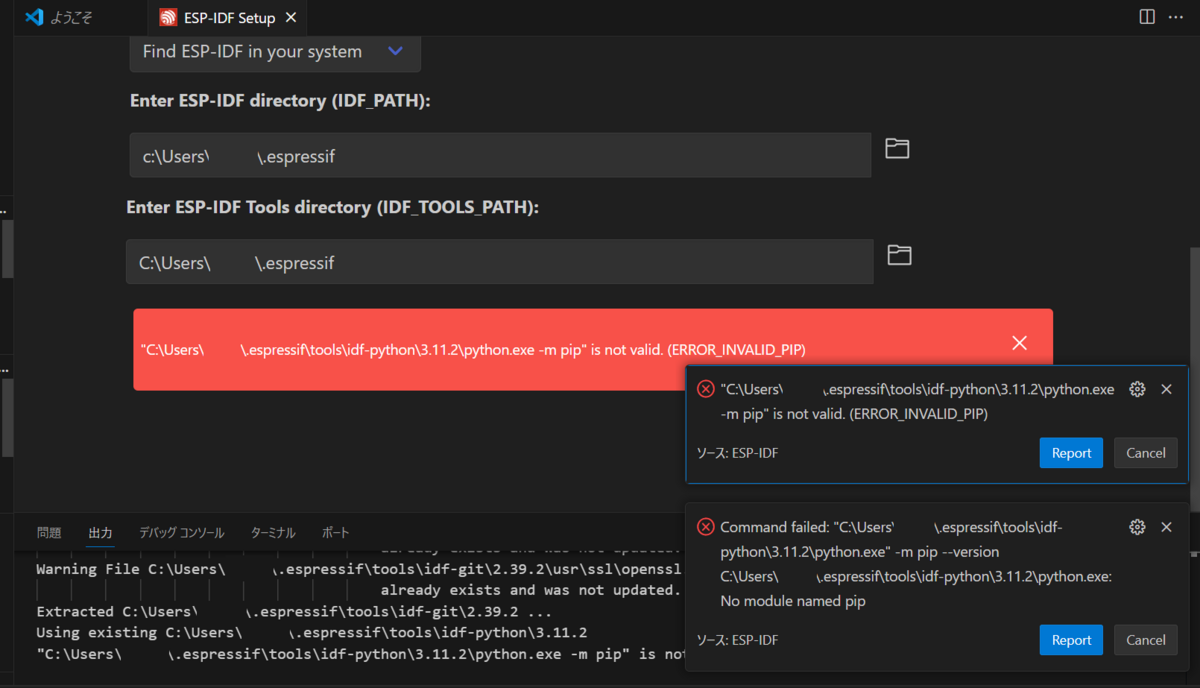

前回ESP-IDFをVSCodeでインストールしようとしたところ、pipがないというエラーが出ました。

詳しくは↓のリンクからどうぞ

Scriptsファイル、空っぽ

コマンドプロンプトを開いて、

pip -Vを入力すると、pipなんてコマンドは無いよ(意訳)、と言われました。

うーん(゜-゜)

パスの確認

環境変数を確認、パスはちゃんと通っていたし、末尾もScriptsに変更されていた。

Scriptsファイルを確認

どうやらpipはScriptsファイルに保存されているらしいので、確認していきます。

where pythonを入力して、Pythonの場所を確認。

エクスプローラーにペーストしてファイルを開いて…

Scriptsファイル、空じゃないか!!

おとなしくpipをインストールしていきます。

手動でpipを入れる

以下のサイトを参考に進めます。

【Python】pip自体のインストール方法【Mac/Windows】|ゆうまるブログ

get-pip.pyをダウンロード

https://bootstrap.pypa.io/get-pip.pyこのページをファイルに保存するか、

もしくは、コマンドプロンプトで

curl https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py -o get-pip.pyを入力してください。

get-pip.py が保存されているフォルダへ移動

get-pip.py が保存されているフォルダへ移動し、コマンドプロンプトで

py get-pip.pyを実行

するとpipがインストールされます!!やったね!

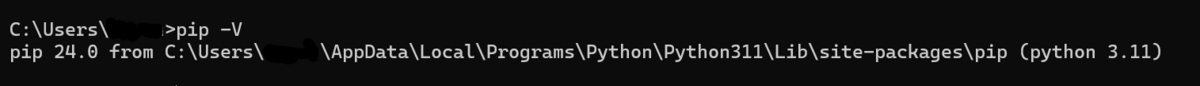

念のためコマンドプロンプトで確認しておきます、

pip -V

ちゃんと実行されていますね!

pipの話は一旦ここで終わりになります。お疲れ様です!

本題のESP-IDEに戻る

これでもうpipがないなんて言わせないぞ!!!!!!

…。

pip、ないそうです。

前回見たエラーと同じエラーです。

一体どうしろと…?

ESP32_Core_bord_V2に挑戦【ESP32を使いたい①】

今回発掘したESP32_Core_bord_V2

microbitを壊してしまって空きのマイコンがなくなってしまったので、部室の棚から出てきたこいつ(ESP32_Core_bord_V2)で遊んでみます。

本当に何も分からない手探りのままブログを書いているので、誤りを含む可能性が大いにあります。お手柔らかにお願いします

環境構築~~

公式のガイドを見ながら進めていきます。

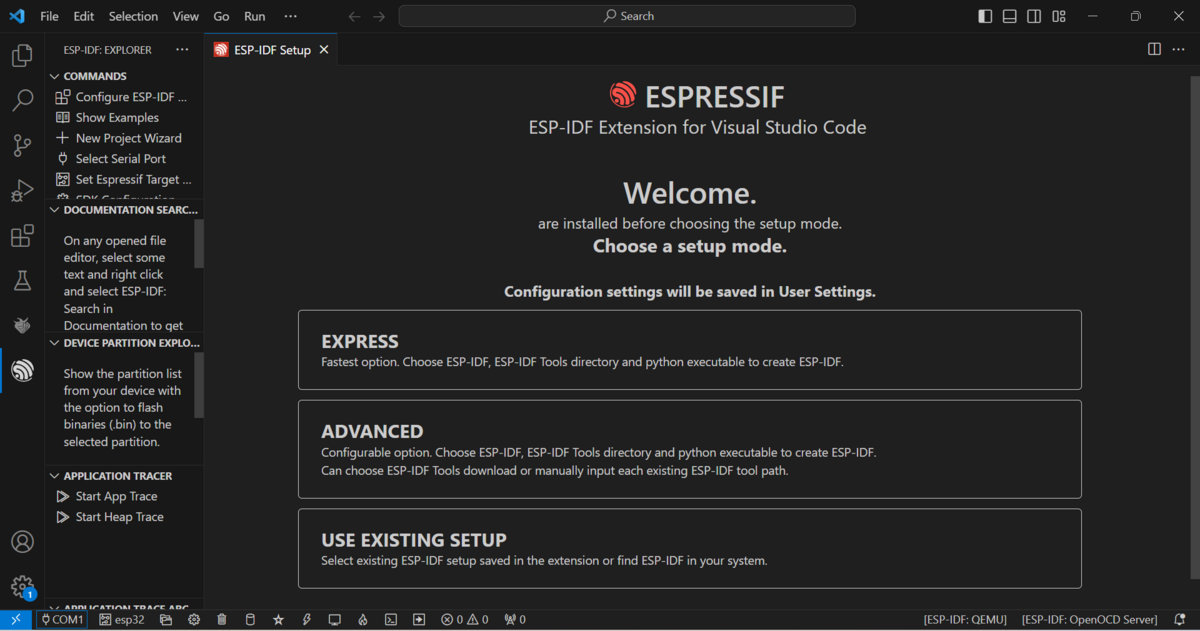

docs.espressif.comESP-IDFについてはVSCodeの拡張機能を選択しました。

(でも調べた感じ先人達の多くがArduinoIDEを使用している…)

Visual Studio Codeの拡張機能でESP-IDFを検索して追加。

ここまでは問題なし。

EXPRESSを選択して……

ええっとファイル…???

わかんないしそのままいっちゃえ!!!(???)

無事怒られました。

どうやらPythonのpipがないと言われているようです。

Pythonは以前インストールしたのでどこかにあるはずですが…

次回、pipと格闘

↓↓次の記事↓↓

突如現れた読者になるボタン、消してみた

こんなのあったっけ…???

右上にある半透明の「読者になる」ボタン。

昨日までは絶対無かったね!!多分……

なんだか邪魔なので消していきましょう!!!!

aboutページのフォントを変更しよう!

はてなブログに最初から備わっているaboutページのフォントを変更する方法を紹介します。初心者向けです。

Googleフォントを導入

まずは変更したいフォントを導入するところから。

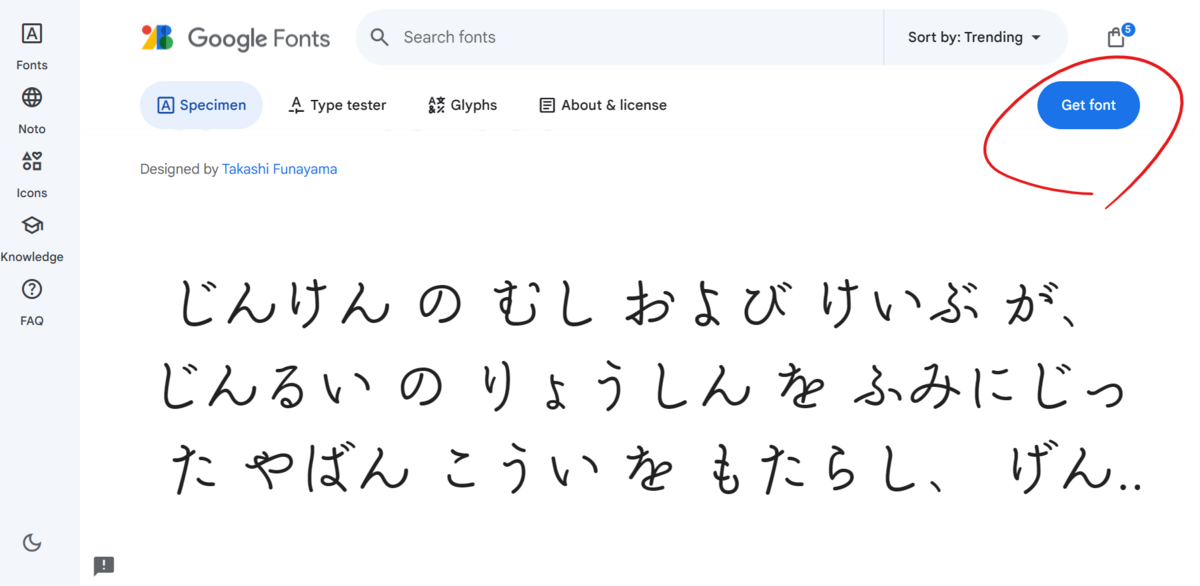

①フォントを選ぶ

下のサイトでお気に入りのフォントを選んでください。

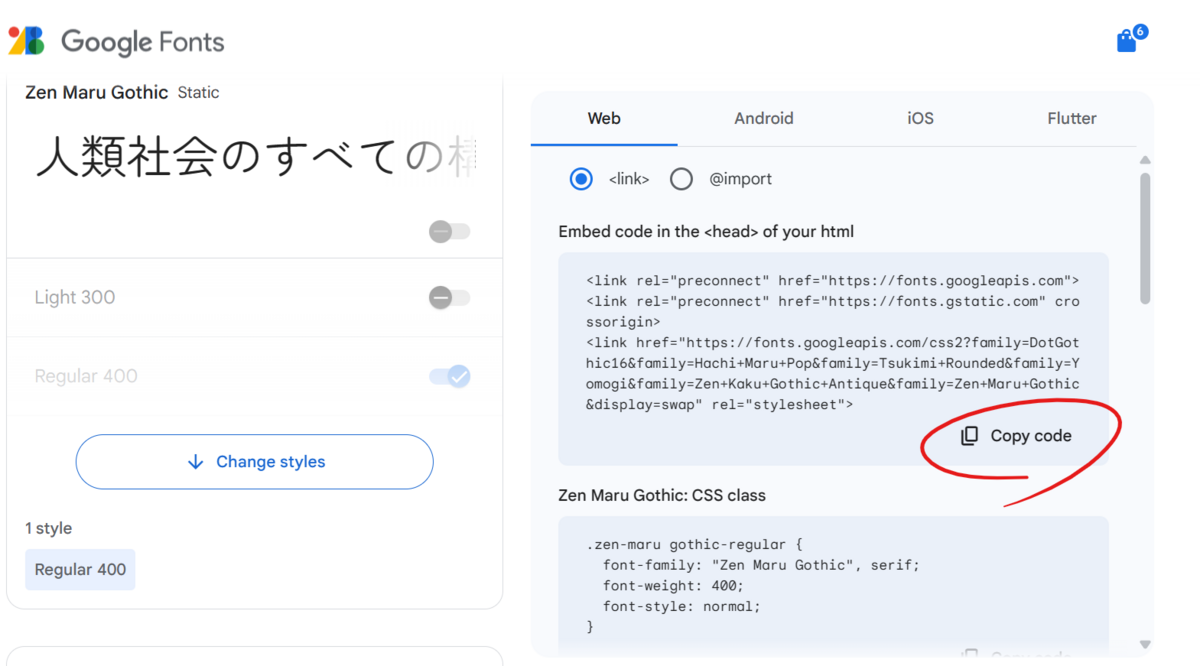

②表示されるhtmlをコピー

フォントをクリックして、右上のGet fontを選択

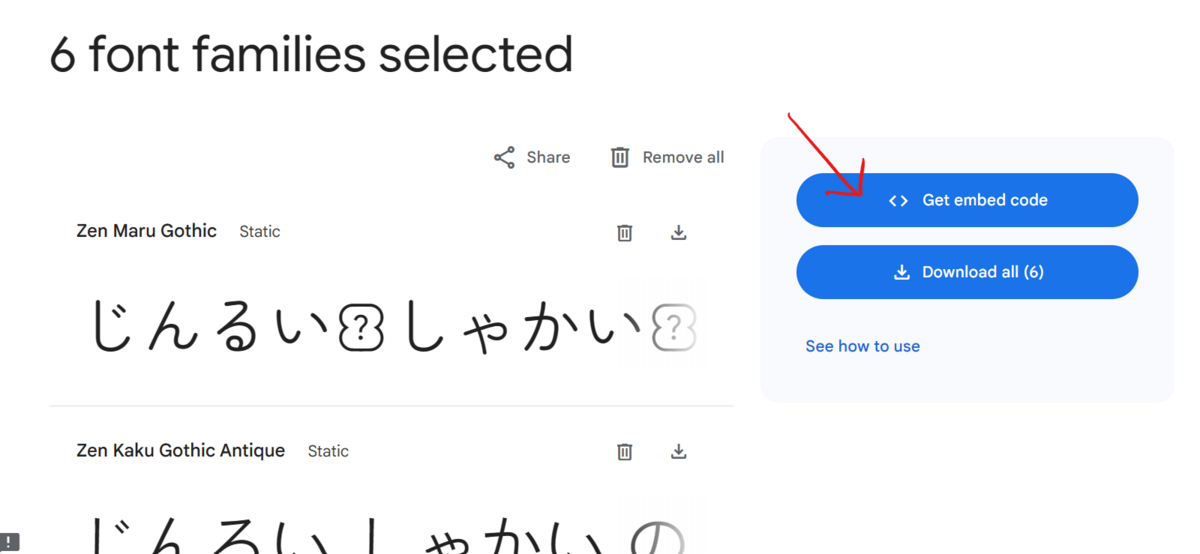

次に<>Get embed code を選択して、

一番上のhtmlをコピー

③詳細設定に貼り付け

設定>詳細設定><head>要素にメタデータを追加 にコピーしたコードを貼り付け

保存するのをお忘れなく!

aboutページの構造

次にcssを変更するときに必要な構造を確認します。

.entry-contentという箱の中にテキストとリスト(dl,dt,dd)が入っています。

フォントの変更が目的なのでタグの詳しい説明は割愛します。

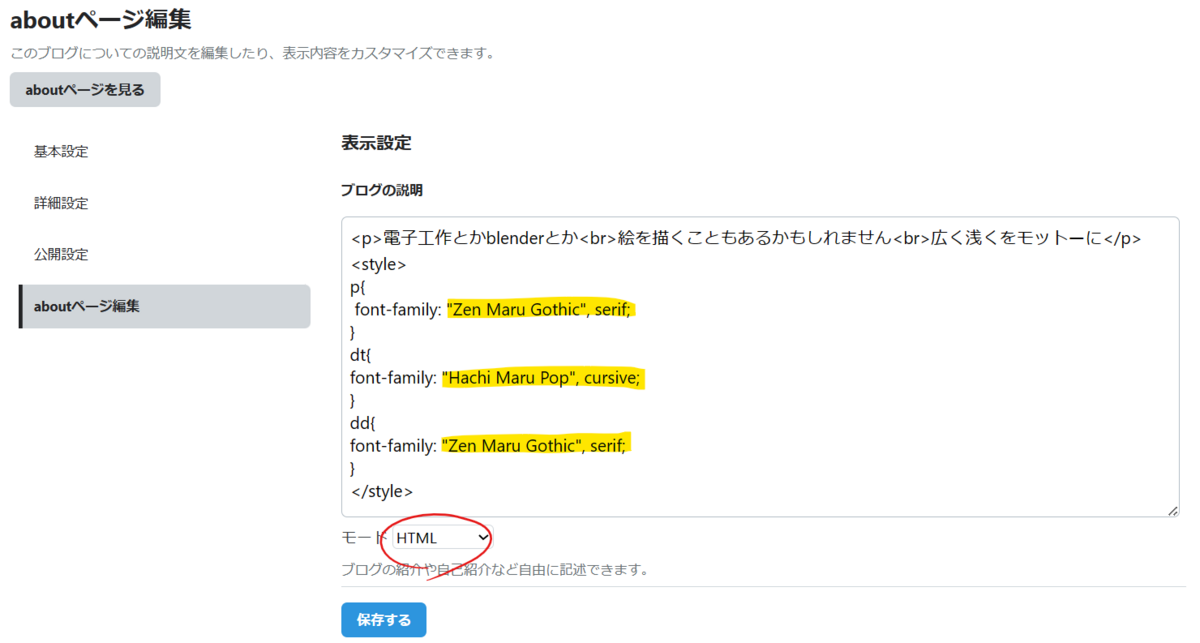

aboutページ編集

設定>aboutページ編集>ブログの説明 に書き込みます。

コードを書く

まず、説明を<p></p>で囲い、改行があれば<br>を挟むか、行毎に<p></p>でくくってください。

次に、<style></style>で囲った中にフォントを変更するcssを書いていきます。

pは本文、dtはタイトル(プロフィール、ブログ投稿数など)、ddは説明の部分(はてなID、記事数など)です。詳しくはさっきのaboutページの構造を参照してください。

<p>説明</p>

<style>

p{

font-family;"設定したいフォント名"

}

</style>

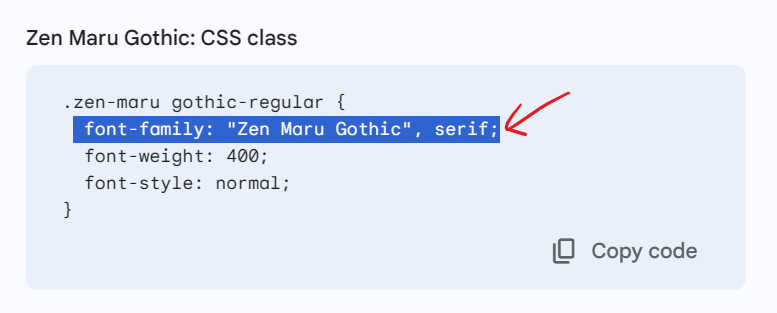

フォント名を持ってくる

Googleフォントを開いて、htmlを持ってきた場所にある、設定したいフォントのCSSをコピー

こんな感じです

保存して、

完成!!!

サンプルコード(コピペ用)

フォントなど適宜変更して使用してください。

<p>ここにテキストを入力<br>ここにテキストを入力<br>ここにテキストを入力</p>

<style>

p{

font-family: "Zen Maru Gothic", serif; //設定したいフォントに変更

}

dt{

font-family: "Hachi Maru Pop", cursive;

}

dd{

font-family: "Zen Maru Gothic", serif;

}

</style>

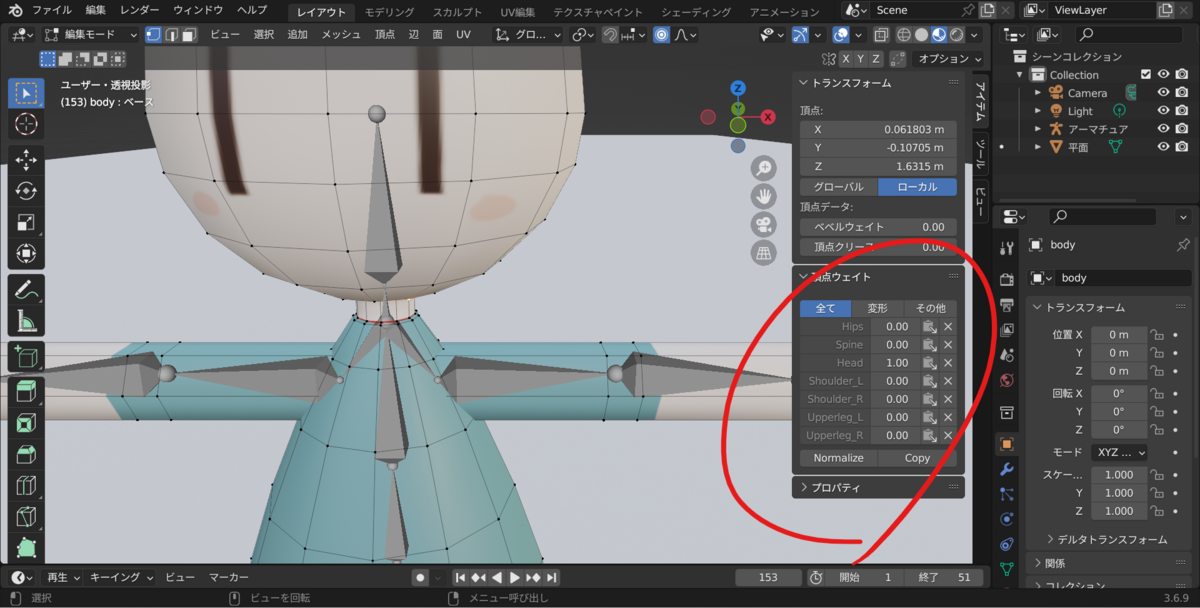

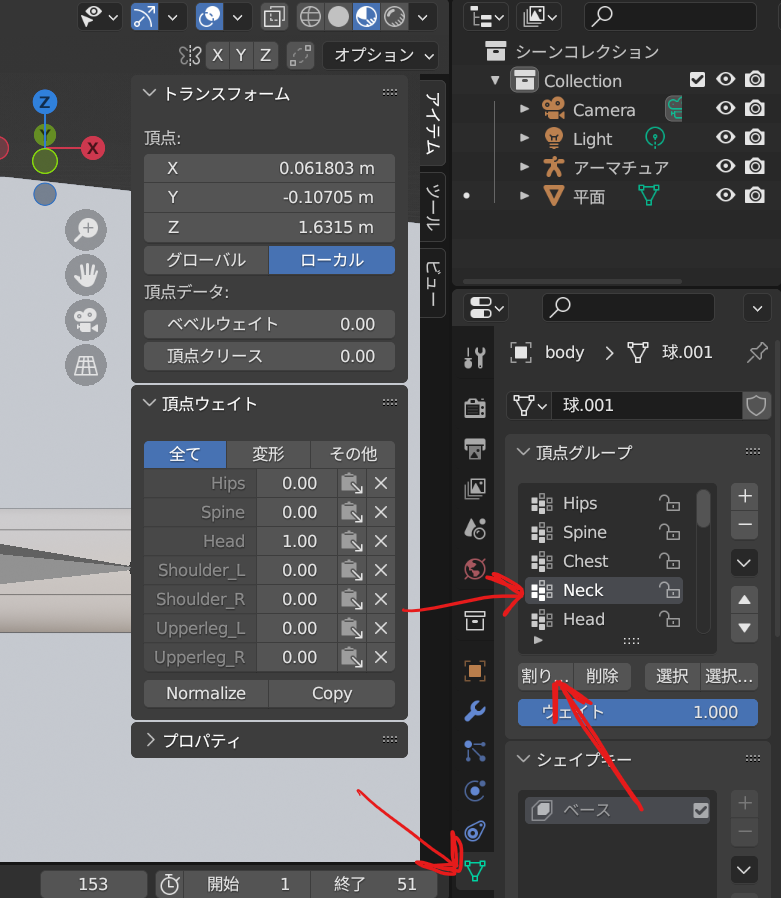

【blender3.6】設定したい頂点ウェイトの項目がない

設定したい項目がない

「自動のウェイトで」を使用して、さぁウェイトを調整していこうか…

あれ???

首の近くの頂点なのに首のボーンの項目がない…

みたいな時にボーンを追加する方法の話です。

【メモ】頂点を選択した後、Nキー、アイテム、で頂点ウェイトを確認できます。

オブジェクトデータプロパティを開く

画像を参考に

--- 手順 ---

- オブジェクトデータプロパティ(緑の逆三角形みたいなアイコン)を選択

- 頂点グループから追加したいボーンをクリック

- 「割り当て」をクリック

これで項目が追加されて頂点ウェイトが割り当てられます!!!!

おすすめ動画

めちゃくちゃ分かりやすいです。